「性格の不一致」とは?心理学で分析する原因と別れの判断基準

2025年11月18日離婚理由1位「性格の不一致」。その正体はあいまいなまま…

すれ違いが続くと、つい「これはもう性格の不一致なんじゃないか」と感じませんか?

「どうして分かってくれないの?」「また同じことでケンカしてる……」。

衝突を繰り返すカップルや夫婦の最後に飛び出す決まり文句が「性格の不一致」です。

しかし、この言葉はとてもあいまいです。

本当は別れたくないのに、「性格が合わないんだから仕方ない」と結論づけてしまう。

そうすることで、本当の問題から目を背け、楽な方向へ逃げてしまうケースも多々あります。

あなたが感じている“性格の不一致”は、本当に「性格そのもの」の問題でしょうか?

それとも、話し合いや工夫によって変えていける、“関係の持ち方”の問題なのでしょうか。

この記事では、心理学の視点から「性格の不一致」を論理的に整理し、修復できるズレと、手放す選択を考えるべきズレを見極めるための判断軸をお伝えします。

また、いまのあなたの状況を客観的にとらえるための簡易診断も用意しました。向き合うべき現実を、いっしょに明らかにしていきましょう。

[PR]

新品価格

¥1,386から

(2025/11/18 14:50時点)

性格の不一致が招く別れのメカニズムを、心理学研究で科学的に解説。相性の本質や別れの判断基準がわかる必読書!記事読後に深掘りしたい方に最適。

性格の不一致が招く別れのメカニズムを、心理学研究で科学的に解説。相性の本質や別れの判断基準がわかる必読書!記事読後に深掘りしたい方に最適。性格の不一致とは?心理学から見る「性格」と「不一致」の意味

「性格の不一致」と聞くと、多くの人は「相性が悪い」「生まれ持った性格が合わない」といった、どこか漠然としたイメージを思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし、心理学の観点から見ると、「性格」とはもっと多面的なものです。

それは行動や感情の傾向、他者との関わり方といった要素が複雑に組み合わさった構造です。

そして、私たちが“合わない”と感じているのは、必ずしも性格そのものではありません。

例えば、価値観の違い、生活習慣のズレ、コミュニケーションの違いなどが混ざり合っています。

そこで、本章ではまず、心理学がとらえる「性格」とは何かを整理します。

そのうえで「性格の不一致」という言葉がどのような状態を指しているのか、より明確にします。

心理学から見た「性格」とは何か(ビッグファイブ・気質との違い)

心理学では、私たちが日常的に使う「性格」という言葉を、より細かく区別してとらえています。

気質(Temperament)

生まれつき備わっている、刺激への反応の強さやスピード、感情の振れ幅、活動量といった、生物学的な基盤をもつ部分を指します。生涯を通して大きく変わりにくく、その人の“土台”となる性質です。

性格(Personality)

気質という土台の上に、経験・学習・習慣といった環境要因が積み重なることで形成される、その人らしい行動パターンや考え方の総体です。環境や関わり方によって、ある程度柔軟に変化し得る側面を持ちます。

現代心理学で最も信頼されている性格モデルが、ビッグファイブ(特性5因子)です。これは人の性格を、次の5つの主要な次元でとらえるものです。

- 外向性(社交的か、内向的か)

- 協調性(共感的か、競争的か)

- 誠実性(几帳面か、おおらかか)

- 情緒安定性(神経質か、落ち着いているか)

- 開放性(好奇心旺盛か、保守的か)

「性格の不一致」を考えるうえで大切なのは、ズレの正体が“変えにくい気質の違い”なのか、それとも“関わり方や習慣によって調整できる性格・行動の違い”なのかを見極めることです。

ここを正しく区別できるかどうかが、問題解決の第一歩となります。

心理学的に見る「性格の不一致」とは?

心理学の視点から「性格の不一致」を定義すると、それは単なる好みの違いではなく、「情報の受け取り方(認知スタイル)」と「アウトプットの仕方(行動特性)」が、長期的に大きくずれ続け、その結果として関係に慢性的なストレスを生み出している状態だと言えます。

たとえば、一方が物事を論理的に理解し、もう一方が感情的・直感的にとらえる場合。

これでは、同じテーマについても視点が合わず、解決の糸口が見えづらくなります。

また、一方が「問題はすぐに片づけたい」と考えるのに対し、もう一方が「いったん距離を置いて考えたい」と感じるタイプであれば、お互いに「逃げている」「せっかちすぎる」と不満が蓄積しやすくなります。

ここで大切なのは、「単なる違い」と「不一致」を正しく区別することです。

単なる違いであれば、相互理解や工夫、コミュニケーションによって十分に乗り越えられます。

しかし“不一致”の場合は、どれだけ努力しても根本的な認知や行動パターンが衝突し続け、それが関係に慢性的なストレスをもたらします。

そして、この慢性的なストレスこそが、関係を続けるかどうかの重要な指標になるのです。

性格の不一致の原因は?心理学から見る3つのメカニズム

「性格の不一致」に対して、多くの人は“相性”や“生まれつきの違い”を思い浮かべます。

ですが、心理学的に見ると、関係のすれ違いはより具体的なメカニズムによって生じています。

情報の受け取り方の違い、満たしたい欲求の優先順位のズレ、そして相手との距離感をどうとらえるかを決める愛着スタイル。

実は、これらが日常の意思決定やケンカした時の反応にまで、無意識に影響を及ぼします。

そして、それらの積み重ねが、「性格が合わない」という大きな違和感として表れるのです。

そこで、本章では、この“不一致”を生み出す3つの心理メカニズムを分かりやすく解説し、どのズレは修復可能で、どのズレが深刻な衝突につながりやすいのかを整理していきます。

原因1:認知スタイルの違い(情報の処理方法の不一致)

「性格の不一致」の重要な原因なのが、情報の受け取り方や処理などの認知スタイルのズレです。

これは、脳がどのように物事をとらえ、整理・判断するかという“情報処理のクセ”です。

そして、これらは生まれ持った気質やこれまでの経験によって形づくられます。

代表的なのは、次の2つのタイプです。

- 細部に目がいくタイプ(局所志向)

計画の細部まで確認したい、出費を正確に把握したいなど、正確性やていねいさを重視する傾向があります。 - 全体をざっくり捉えるタイプ(全体志向)

計画は大枠さえ決まればよく、多少の誤差よりもスピードや方向性を優先する傾向があります。

この違いは、日常のさまざまな場面で衝突の原因になり得ます。

たとえば旅行の計画で、一方は綿密なスケジュールを作りたいのに、もう一方は「現地で決めればいい」と動こうとしない。

仕事の進め方でも、片方はていねいな報告を求めるのに、もう片方は結果だけをシンプルに伝えようとするといったズレが起きます。

認知スタイルの違いは、リスクの感じ方や意思決定のプロセスにも影響します。

そのため、積み重なると「なんでそんなに細かいの?」「なんでそんなに行き当たりばったりなの?」といった根本的な不満へとつながっていくのです。

原因2:根本的欲求のズレ(マズローの欲求段階説による分析)

私たちの行動は、根本的な欲求を満たそうとする力によって動機づけられています。

心理学者マズローが提唱した欲求段階説では、人間の欲求は、生理的欲求から始まり、安全、所属と愛、承認、そして自己実現へと、ピラミッド状に階層化されていると考えられています。

「性格の不一致」は、パートナー同士がいまどの欲求レベルを最優先しているのかにズレが生じると、特に起こりやすくなります。

- 一方が「安全・安定」を重視している場合

経済的な安定や、安心できる日々のルーティンといった“下位の欲求”を満たすことを優先するため、変化を伴う行動を避けようとします。 - もう一方が「成長・挑戦」を重視している場合

新しいキャリアへの挑戦や、自己実現といった“上位の欲求”を満たすことに価値を置くため、安定よりも変化やリスクを取ろうとします。

この価値観のズレが積み重なると、

「どうしてそんなに無謀なの?」

「どうしてそんなに現状維持にこだわるの?」

といった衝突が生まれやすくなります。

どちらの欲求も本質的には正当であり、優劣はありません。

しかし、優先順位が異なるだけで、意思決定や人生設計がすれ違い続け、結果として“不一致”が固定化してしまうのです。

原因3:愛着スタイルの不調和(回避型 vs 不安型など)

「性格の不一致」を深刻化させる最大の要因の一つが、愛着スタイルのミスマッチです。

愛着スタイルとは、幼少期の経験をもとに、大人になってから親密な関係でどのように安心感を求め、相手と距離を取るかといった“心のクセ”のようなものです。

主なタイプには、安定型・不安型・回避型があります。

なかでも特に衝突が起きやすいのが、不安型 × 回避型の組み合わせです。

- 不安型の人は、愛情を確認するためにパートナーに近づき、つながりを強めようとします。

- 回避型の人は、親密さが深くなるほど息苦しさを覚え、心理的に距離を取りたくなります。

その結果、一方が近づけばもう一方が離れるという慢性的なすれ違いが起こります。

回避型にとって、不安型の強い愛情表現や要求は、時に脳内で「自由や安心が脅かされる危険サイン」として処理されてしまうことがあります。

一方、不安型は、回避型が距離を置く行動を「拒絶」ととらえる傾向があります。

そのため、不安がさらに強まり、より強く相手を求めるようになります。

このような愛着スタイルのズレは、単なる性格の違いではありません。

これは、親密さに対する向き合い方の不一致であり、関係に大きな負荷をかけてしまいます。

なぜ「性格のせい」にしてしまうのか?心理学的バイアスと誤解

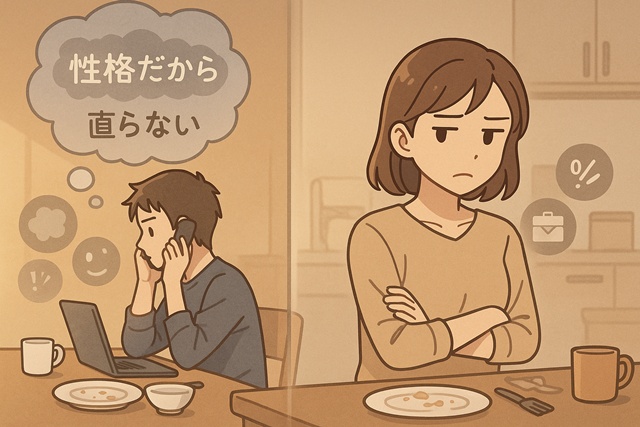

ケンカやすれ違いが続くと、人はつい「性格だから仕方ない」と結論づけたくなります。

しかし、その背景には心理学でよく知られる“認知バイアス”が働いています。

本当は状況やコミュニケーションの問題なのに、すべてを相手の性格のせいにしてしまう。

実は、これは思考のクセの一種です。

また、変化や問題に向き合う痛みを避けるために、無意識に選ぶ“防衛反応”でもあります。

さらに場合によっては、相手に一方的なラベルを貼り、関係の責任を押し付けるための便利な言葉として使われてしまうことさえあります。

この章では、こうした「性格の不一致」という言葉の裏側に潜む心理メカニズムをひもとき、誤解やバイアスを取り除くための視点を解説します。

パターン①:根本的な帰属の誤り:状況の問題を「性格」のせいにする心理

人が「性格のせい」にするとき、最も典型的に働いているのが根本的帰属の誤りです。

これは、相手の行動の原因を、状況や環境ではなく、その人自身の内面的な特性(性格)に結びつけて解釈してしまう思考のクセを指します。

たとえば、「パートナーが話し合いからすぐ逃げる」という場面に直面したとします。

本当は

- 伝えるスキルが未熟

- 話し合いのタイミングが悪い

- 過去のケンカで恐怖心が形成されている

など、関係性やコミュニケーションの問題が原因かもしれません。

しかし私たちは、こうした状況要因を検討する前に考えるのを止め、

- 「逃げ腰で無責任な性格だからだ」

- 「どうせ何を言ってもムダ」

と、相手のパーソナリティに原因を押し付けてしまいがちです。

この思考パターンは、「話してもケンカになるだけ」というあきらめにつながります。

そして、建設的な対話を断ち切ってしまいます。

本来であれば改善できるはずの“状況”や“スキル”の問題に目を向けず、変えられないはずの「性格」というラベルを貼ってしまうことで、現状維持を正当化してしまうのです。

パターン②:自分の変化・成長を放棄するための言い訳としての「性格」

「性格の不一致」という言葉は、しばしば“自分が変わること”を避けるための便利な言い訳として使われることがあります。

本来、問題解決を図るには、自分の行動や相手との接し方を振り返る必要があります。

しかし、「私は昔からこういう性格だから」「これは私の個性だから仕方ない」と言い切ってしまうことで、自己正当化の壁を築いてしまうのです。

確かに、心理学的に見た「性格」は、変わりにくい“気質”だという側面があります。

ですが、一方では行動や習慣によって形づくられる“柔軟な側面”も併せ持っています。

たとえば「内向的」という傾向があったとしても、「パートナーのために週に一度は外で食事する」という行動であれば、十分に選択できるはずです。

「性格」を、自分の努力や変化を妨げる絶対的な足かせだととらえるのは誤解です。

このバイアスは、関係改善に最も重要な「自分の行動を変える」という選択肢を最初から排除してしまいます。

その結果として、“不一致”をより深刻なものにしてしまうのです。

パターン③:相手に一方的なラベリングをするための「性格の不一致」

「性格の不一致」という言葉は、相手に一方的なラベリング(レッテル貼り)を行います。

そうすることで、問題の責任を押し付けるための“武器”として使われてしまいます。

たとえば、パートナーが疲れていて共感的な対応ができなかった場面を考えてみましょう。

本来であれば、

- 仕事のストレス

- 体調不良

- 気持ちの余裕のなさ

などの状況要因を考慮すべきところです。

しかし私たちは、その背景を無視して、「冷たい性格だ」「自己中心的な人なんだ」と、相手の性格に原因を結びつけてしまいがちです。

これは前に述べた“根本的帰属の誤り”の一形態であり、ときに自分の不満や怒りを正当化するために、意図的・無意識的に行われます。

相手の行動をネガティブな性格特性として固定化する。

そうすることで、「私は悪くない。問題は相手にある」という構図が完成し、自分の心の安全を守ろうとするのです。

しかし、このようなラベリングは、相手の良いところや努力を切り捨て、関係を取り返しのつかないほど悪化させる危険があります。

このバイアスから抜け出し、相手の行動の背後にある“状況”や“感情”に目を向ける。

それこそが、建設的な対話への第一歩となります。

価値観の違いと性格の不一致の違いは?心理学的な線引き

「価値観の違い」と「性格の不一致」は混同されがちですが、心理学的には別の現象です。

価値観とは“何を大切にするか”という判断基準であり、性格とは“どのように感じ、考え、行動するか”という傾向のこと。

この2つは一見似ているようで、根本の仕組みが大きく異なります。

そのため、関係においてストレスが生まれるポイントも違ってきます。

一般的に、価値観の違いは話し合いや歩み寄りによって補い合える可能性が高いです。

しかし、性格の不一致は日々の行動や感情レベルで衝突が繰り返されやすい傾向があります。

本章では、この2つを明確に線引きしながら、どこまでが“調整可能なすれ違い”で、どこからが“関係の土台に関わる本質的な不一致”なのかを整理していきます。

「価値観の違い」と「性格の不一致」の定義の整理

まず整理しておきたいのは、価値観の違いと性格の不一致が指している領域の違いです。

価値観の違いとは、「お金より時間が大事」「家族を優先するか、キャリアを優先するか」といった、何を大切にするかという優先順位の差を指します。

これはあくまで判断基準の違いであり、話し合いや譲り合いによって調整できます。

それに対し、性格の不一致は、情報の受け取り方・感情の反応・行動のクセといった、“物事をどう処理するか”というプロセスのズレです。

行動傾向そのものが異なるため、日常の細かな場面で衝突が起こりやすく、ストレスとして蓄積しやすい特徴があります。

比較表:価値観の違い vs 性格の不一致

「価値観の違い」と「性格の不一致」を並べて比較することで、あなたが抱えている問題の性質をより明確に理解できます。

| 項目 | 価値観の違い(What) | 性格の不一致(How) |

|---|---|---|

| 主な対象 | お金の使い方、仕事と家族の優先順位、人生の目標など | 感情表現、決断のスピード、社交性、几帳面さなど(認知・行動特性) |

| 問題の核心 | 「何が正しいか」「何を大切にするか」という優先順位のズレ | 「どのように物事を進めるか」という様式・プロセスのズレ |

| ストレスの感じ方 | 「根本的な考え方が合わない」 | 「一緒にいると常に疲れる・緊張する(摩擦)」 |

| 変え方・すり合わせ方 | 話し合いによる中間点の模索、妥協点を探す(相互交渉) | 役割分担・ルール設定・環境調整など、“関係の仕組み”を工夫して摩擦を減らす |

価値観の違いは、比較的、話し合いで調整できる場合が多くあります。

しかし、性格の不一致(認知スタイルや愛着スタイルのズレ)は、相手を変えようとするのではなく、「関係の運用方法」や「仕組み」を設計する方が現実的です。

補完関係になれる「違い」と、ストレスになる「不一致」の境界線

「違い」と「不一致」を分ける心理学的な線引きは、関係の中で安全感と尊重が保たれているかにあります。

補完し合える「違い」とは、認知スタイルや行動パターンが異なっても、根底で“相手を尊重する意思”と“関係を維持したい価値観”が共有されている状態です。

たとえば慎重派と行動派が役割を分担し、お互いの弱みを補える関係がこれに当たります。

一方、この違いがストレスを生む「不一致」に変わるのは、尊重が失われたとき。

「否定され続ける」「安心できない」「自己肯定感が削られる」などが典型です。

このように、性格の違いが相手の脳に“危険信号”として処理され始めたとき、関係は修復よりも距離を検討すべきゾーンに入ります。

性格の不一致の具体例と診断:修復できるズレか、距離を取るべきか?

「性格の不一致」と一口に言っても、その中には、育てれば改善するズレと、距離を取ったほうが心を守れるズレの2種類があります。

どちらも表面的には同じ「合わない」に見えるため、多くの人が判断を誤りがちです。

その結果、修復できる関係を手放したり、逆に危険な関係を続けてしまうことがあります。

本章では、心理学の視点から「修復可能な不一致」と「危険な不一致」の具体例を取り上げ、その違いがどこから生まれるのかを明確にしていきます。

さらに、あなた自身の状況を客観的に見極められる【簡易診断】も紹介します。

修復できる「不一致」の具体例

修復可能な「不一致」とは、コミュニケーションのルールづくりや生活環境の調整によってストレスを下げられるタイプのズレです。

多くは、行動や習慣の“やり方の違い”に由来します。

連絡頻度の不一致

一方は頻繁な連絡で安心したい(不安型)、もう一方は必要最低限で十分(回避型傾向)。

対応策:「帰宅が1時間以上遅れるときは必ずメッセージ」「朝と夜の挨拶は対面で行う」など、安心につながる具体的なルールを設定する。

片づけ・生活リズムのズレ

一方が几帳面で、もう一方がおおらかな場合。

対応策:

役割分担(例:「リビングは几帳面な方」「寝室はおおらかな方」)、あるいはゾーン分け(「この引き出しは好きに使ってOK」)で棲み分けを行う。

社交性の違い

インドア派 × アウトドア派の組み合わせ。

対応策:

「月に一度は二人で外出」「週に一日はお互いの時間を尊重する」など、双方の欲求を満たせるスケジュールを確保する。

これらのズレは、“関係を大切にしたい”という価値観があれば、十分に調整できる領域です。

ルールづくり=相手に合わせることではありません。

それは、二人の負担を減らすための「関係の仕組み」を整える作業なのです。

危険な「不一致」の具体例

ここでいう「危険な不一致」とは、もはや単なる性格のズレではありません。

個人の安全・尊厳・精神的健康を脅かすレベルの問題です。

これは「性格の問題」ではなく、「安全と人権の問題」として扱うべき領域です。

- 尊厳が守られない状態

人格を否定する発言、公然とあざ笑う、過度な批判で自信を奪う行為が日常化している。 - 関係の中で安心できない状態

意見が食い違うと怒鳴る、物に当たる、威圧的な態度を取るなど、常に緊張を強いられる。 - 継続的なモラハラ・支配

友人づき合い、仕事、金銭の使い道などを一方的に制限し、パートナーシップが支配関係に傾いている。

これらは、話し合いや工夫で改善できる段階をすでに超えています。

そのため、関係を続けること自体が、心身の健康にとって大きなリスクとなります。

それは、心理学的な“ズレ”以前に、人間関係の最低限のルールと安全性が崩壊している状態。

そのため、別れ(距離を取ること)を真剣に検討すべき確かなサインです。

【簡易版】性格の不一致診断:「育てられる不一致」か「距離を取るべき不一致」か

当てはまる項目にチェックを入れて、「診断する」ボタンを押してください。

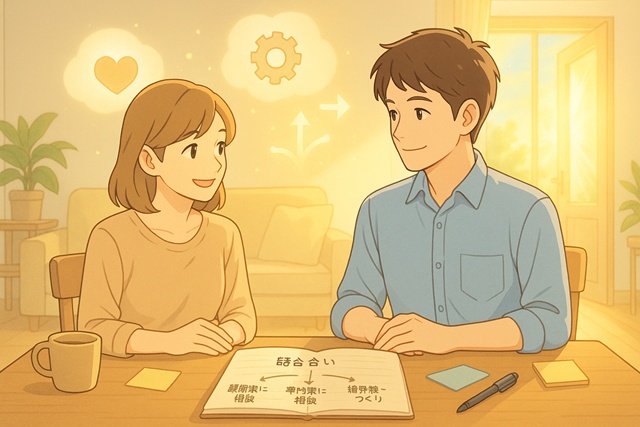

「性格の不一致」とロジカルに向き合うためのネクストアクション

「性格の不一致」を感じたとき、多くの人は「もう合わない」と結論づけてしまいがちです。

ですが、心理学の視点で見ると、不一致の多くは“対処の仕方”や“関係の設計”を工夫することで改善できる余地があります。

本章では、状況を冷静に整理し、前に進むためのロジカルなネクストアクションを紹介します。

すぐできるコミュニケーション改善

「性格の不一致」による衝突は、感情的で長引く話し合いによって悪化しがちです。

まずは、次の3つのシンプルな方法で、会話の質と安心感を高めていきましょう。

1. テーマと時間を区切った話し合いを導入する

漠然と「話がある」ではなく、「今から10分だけ、来月の旅行の予算について話したい」のように、議題と終了時間を明確化します。

これだけで、特に回避型のパートナーが安心して話し合いに参加しやすくなります。

2. Iメッセージで感情を伝える

相手を責める「あなたは〜」ではなく、「私は〜と感じた」とい Iメッセージを使います。

例:「あなたはいつもルーズ」→「連絡がもらえないと、私は不安になる」

非難ではなく“自分の感情”として伝えることで、防衛的反応を減らせます。

3. ルールや役割分担を視覚化する

家事分担や連絡頻度など、口約束では忘れやすいルールをノートや共有アプリに明文化します。

これは感情論に流されず、客観的な基準に基づいて行動するための道しるべとなります。

自分の「性格傾向」を知る:自己分析のすすめ

関係の摩擦を減らすには、まず自分自身の“取り扱い説明書”を正確に理解することが大切です。

■ ビッグファイブの簡易分析

性格特性モデルである「ビッグファイブ」(外向性・協調性・誠実性・情緒安定性・開放性)をもとに簡易テストなどで自分の傾向を把握すると、「なぜ特定の状況でイライラしやすいのか?」といった反応の理由が見えやすくなります。

この性格分析は「性格だから仕方ない」とあきらめるためのものではありません。

「この傾向があるから、こういう工夫が必要だ」と建設的な対策を立てるための自己分析です。

■ 愛着スタイルを知るメリット

自分が安定型・不安型・回避型のどれに当てはまるかを知ることで、パートナーの反応をより客観的に理解できます。

たとえば自分が不安型だと分かれば、「パートナーが距離を取るのは私を嫌っているからではなく、回避型の傾向からくる自然な反応なんだ」と受け止められ、過剰な感情反応を抑えられます。

自己分析とは、相手を変えようとする発想から、「自分と相手の関係性をどう設計し直すか」へと視点を移すための重要なステップなのです。

第三者の力を借りる選択肢

二人の努力だけでは関係の摩擦を解消できない場合があります。

しかし、それは決して「ダメな関係」という意味ではありません。

むしろ、客観的な第三者の力を借りることは、関係をより良くするための賢明な選択です。

● 友人・家族

状況をよく知る人に話を聞いてもらえば、感情の整理や客観的なアドバイスを得られます。ただし、意見が主観に偏りすぎないよう注意が必要です。

● 専門家(カウンセラー・公的相談窓口)

夫婦・カップルカウンセリングや公的な相談窓口を利用すると、感情論に流されない、専門的知見に基づいたコミュニケーションスキルや関係性の再設計方法を学べます。とくに愛着スタイルや認知スタイルのズレが関係悪化の要因になっている場合、専門家のサポートは非常に効果的です。

【重要】

本記事は一般的な心理学的視点の解説です。あり、個別の診断や治療を提供するものではありません。強い精神的苦痛や安全に関する懸念がある場合は、必ず専門の医師またはカウンセラーにご相談ください。

【まとめ】「性格の不一致」は“終わり”ではなく、“どう向き合うか”の入り口

「性格の不一致」は、単なる感情のぶつかり合いではありません。

そこには、認知スタイル・価値観・愛着スタイルという心理的なズレが複雑に関わっています。

そして重要なのは、これらのズレには、**話し合いやルール設計で修復できる“違い”**と、**あなたの尊厳や安全を脅かし、距離を検討すべき“危険な不一致”**があるという点です。

「性格だから仕方ない」と、あなた自身の気持ちや改善の余地まであきらめる必要はありません。

あいまいな「なんとなく合わない」を、具体的な原因として言語化し、修復の可能性を試し、それでも心身が限界に近いと感じるなら“距離を取る”という選択肢も視野に入れるための、理性的なプロセスの地図として活用してください。

「性格の不一致」は、関係を終わらせるための言葉ではなく、“二人の関係をどう再設計するか”という前向きな問いの始まりなのです。

[PR]

新品価格

¥1,250から

(2025/11/18 14:54時点)

愛情表現のタイプが違うだけで「性格の不一致」に感じるケースが激増!自分の&相手の言語を知れば別れを回避できるかも。カップル必読の名著。

愛情表現のタイプが違うだけで「性格の不一致」に感じるケースが激増!自分の&相手の言語を知れば別れを回避できるかも。カップル必読の名著。投稿者プロフィール

-

「人の心理をもっとロジカルに分析できないか」という考えのもと、人間心理の研究と診断開発に一貫して携わってきた専門家。

心理学者・多湖輝氏が主催された「多湖輝研究所」に所属した経験を活かし、診断テスト開発者として30年以上にわたり、多くの企業向けに様々な診断コンテンツを開発。

特に以下の分野で実績を保有しています。

・男女の心理分析: 大手結婚情報誌向け「結婚相性診断テスト」

・性格・学習分析: 大手メーカー向け「教育診断テスト」

最新の投稿

夫婦のヒント2025年11月18日「性格の不一致」とは?心理学で分析する原因と別れの判断基準

夫婦のヒント2025年11月18日「性格の不一致」とは?心理学で分析する原因と別れの判断基準 恋愛のヒント2025年11月14日「モテオーラ」がある男とない男!その決定的な違い5選

恋愛のヒント2025年11月14日「モテオーラ」がある男とない男!その決定的な違い5選 お金のヒント2025年11月3日お金の使い方で変わる!パートナーとの関係を改善する心理学

お金のヒント2025年11月3日お金の使い方で変わる!パートナーとの関係を改善する心理学 夫婦のヒント2025年10月24日夫のイライラする行動ランキング!妻が“ムカつく”理由と神対処法

夫婦のヒント2025年10月24日夫のイライラする行動ランキング!妻が“ムカつく”理由と神対処法