「夫婦で食事」は円満の秘訣?共に食べることの効果とは

2025年8月5日最近、夫婦で食事していますか?

「最近、夫婦で食事する時間がなくなったな…」。

「昔はもっと楽しく過ごせていたのに…」。

みなさんは、そんな風に感じたこと、ありませんか?

実はその“すれ違い”、一緒に食事をする時間が減っていることが大きな原因かもしれません。

それでは、なぜ人は「誰かと一緒に食事をする」と親しみを感じるのでしょうか?

そこで、この記事では、その疑問を進化生物学と心理学の視点からひも解きながら、日々の食事が夫婦関係にどのような心理的影響を与えているのかを解説します。

さらに、今日からすぐに実践できる「食事のコツ」も具体的にご紹介します。

[PR]

なぜ人は「共に食べる」と親近感が増すのか?

「なぜか一緒にごはんを食べると、自然と打ち解けられる気がする」。

おそらく、そんな経験が、きっと誰にでもあるのではないでしょうか。

実は、人が“誰かと一緒に食事をする”ことで親近感を抱くのには、ちゃんとした理由があります。

そこで、この章では、その理由を進化生物学と心理学の視点から、「なぜ食事が人間関係を深めるのか?」という疑問に迫っていきます。

生存戦略だった「共食」:進化生物学の視点

私たちの祖先にとって、食事は命をつなぐための最優先事項でした。

そして、それは常に危険と隣り合わせの行為を意味します。

一人で食料を手に入れるのは困難で、外敵に襲われるリスクも高いのが実情でした。

そのため、「誰かと一緒に食べる」=共食(きょうしょく)は、個人の生存率を大きく高める、とても合理的な戦略だったのです。

この当時、自分の食料を分け与えることは、時に自らの生存を脅かすリスクを伴います。

それでも分け与えるという行為は、「あなたとの関係を守りたい」という強い意思の表れ。

そして、それが信頼と絆を育み、集団全体の結束力を高めていきました。

さらに、食事中はもっとも無防備になる時間でもあります。

そんな時に「一緒にいて安心できる相手がそばにいる」ということは、命を守る上でとても重要でした。

このように、「共に食べる相手=安心できる存在」という感覚は、長い進化の歴史の中で私たちの遺伝子に深く刻み込まれてきたのです。

そして今を生きる私たちも、この本能的な感覚を、気づかぬうちに受け継ぎ続けているのです。

心が無防備になる時間:心理学の視点

心理学の観点からも、食事には親近感を深める効果があることが明らかになっています。

なかでも注目すべきは、食事によって生まれる「心の無防備さ」です。

みなさんは、ビジネスの現場でも活用されている「ランチョン・テクニック」という心理効果をご存じでしょうか。

これは、美味しい食事を共にすることで人の警戒心がやわらぎ、相手に対してより好意的な印象を抱きやすくなるというものです。

人は心が満たされ、リラックスした状態になると、相手に対して好意的になります。

これにより、普段なら難航するような交渉も驚くほどスムーズに進み、相手の提案に対して柔軟な姿勢を取りやすくなるのです。

この心理的な変化は、「食事」というポジティブな体験とその場にいる相手との結びつきによって、親しみや信頼感が自然に芽生えることが理由です。

また、「食べる」という行為は、生きるための根源的な営みです。

そのため、そこには理性によるコントロールが及びにくい“素の姿”が表れます。

この「自己開示」や「脆弱性の共有」こそが、相手との心理的な壁を取り払うのです。

夫婦での食事がもたらす3つの心理的効果

夫婦で食卓を囲む時間、それは、ただ空腹を満たすためだけのものではありません。

ふたりの関係を育て、絆を深めるための、とても大切な時間なのです。

たとえ毎日でなくても、週に数回でもいい。

「一緒にごはんを食べる」という習慣は夫婦の心を近づけ、関係を穏やかに育んでくれます。

ここからは、夫婦関係において特に重要とされる“3つの心理的効果”に注目しながら、なぜ「一緒に食べること」が心をつなぐのかを、解説していきます。

①関係性の確認と安定の儀式

毎日の食事は、ただのルーティンではありません。

夫婦で決まった時間に食卓を囲むことは、ふたりの関係を確かめ合うための大切な“儀式(リチュアル)”なのです。

仕事や育児に追われ、すれ違いが増えがちな日々。

しかし、そんな忙しいさなかでも、「朝ごはんは一緒」「夕食はふたりでゆっくり過ごす」。

このようなささやかな習慣があるだけで、「今日も私たちは“パートナー”だよね」というメッセージを、自然とお互いに伝え合っているのです。

このような小さい繰り返しの積み重ねが、夫婦のあいだに安心感や安定感を生み出します。

そして、「私たちはちゃんとつながっている」という揺るぎない絆が育まれていきます。

②非言語コミュニケーションの場

夫婦の会話というと、つい「言葉」にばかり目が向きがちです。

しかし、実際には食卓には言葉を超えた“非言語コミュニケーション”があふれています。

たとえば、「今日のごはん、美味しいね」という何気ないひと言。

そのときの表情や声のトーン、食べるスピードや仕草から、「今日はちょっと疲れてるのかな」「なんだか機嫌がいいみたい」という相手の“心の状態”が自然と伝わってくること、ありますよね。

実は、一緒に食事をする時間には、相手を思いやるヒントがたくさん詰まっています。

そして、そのサインを受け取り合うことで、深いレベルでの理解や共感が生まれていきます。

それは、ふたりの心の距離をぐっと近づけてくれる、静かだけれどとても大きな力なのです。

③ポジティブな感情の共有

食事の時間は、「美味しいね」といったポジティブな感情を夫婦で共有できる、かけがえのないひとときです。

人は、同じ体験をともにすることで、一体感やつながりを感じるもの。

なかでも「美味しい」という感情は、心をほぐし、共感を生みやすい特別な喜びです。

「このお店のパスタ、本当に美味しいね」。

「この前作ってくれた味噌汁、やっぱり好きだな」。

そんな何気ないやりとりの中にこそ、「共通の好き」が積み重なっていきます。

そして、こうしたポジティブな感情の共有は、夫婦関係にとって“心の貯金”のようなもの。

日々の食卓で生まれる小さな幸せが積み重なっていくことで、いざという時の支えとなり、ふたりの絆を静かに、でも確かに強くしてくれるのです。

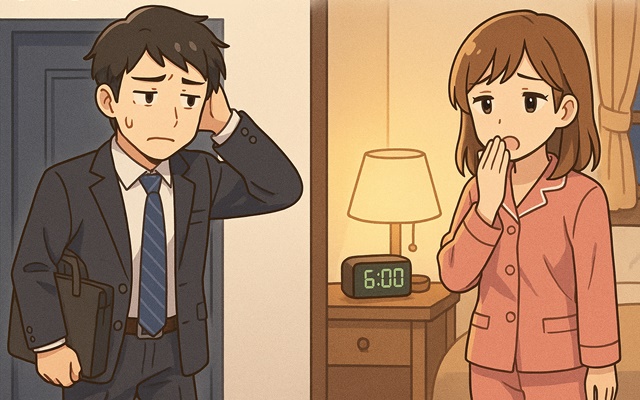

食事の回数が減ると、夫婦仲は悪くなるのか?

「忙しくて、夫婦で一緒に食事をする時間がなかなか取れない」。

そんな悩みを抱えているご夫婦も、きっと少なくないのではないでしょうか。

仕事の時間がすれ違ったり、子どもの習い事や家事に追われたり…。

どうしても、現代の多様なライフスタイルの中では、夫婦でゆっくり食卓を囲む時間は減ってしまいがちです。

それでは、そうした「一緒に食事をする回数の減少」は、本当に夫婦仲に悪い影響を与えてしまうのでしょうか?

この章では、「食事の回数」と「夫婦関係の質」との関係性について、具体的に考察していきます。

【結論】夫婦での食事が減ると悪くなりやすい

結論から言えば、夫婦で食事をする回数が減ると、関係が悪化するリスクは高まります。

その理由は、食事を通じて得られる「心理的な効果」の多くが、失われてしまうからです。

食卓を囲むという行為は、夫婦にとって大切な“儀式”です。

そして、 お互いの表情や声のトーン、仕草などから相手の心の状態を感じ取る非言語コミュニケーションの場でもあります。

さらに、「これ、美味しいね」「この味、懐かしいね」といったささやかなやりとりは、ポジティブな感情の共有を通して、ふたりのあいだに一体感や安心感を育んでくれます。

こうした時間が少なくなると、気づかないうちに相手との“心の距離”が開いていきます。

そして、「なんとなくすれ違っている気がする」「一緒にいるのに孤独を感じる」。

やがて、そんな思いを抱きやすくなってしまうのです。

「関係性を確認する儀式」の喪失がもたらす影響

夫婦で一緒に食事をする時間が減る。

これはふたりの「関係性を確かめ合う大切な儀式」が失われてしまうことを意味します。

日々の食卓は、単なる「食事の場」ではありません。

それは、お互いの体調や心の状態などを読み取る“気づき”の時間でもあります。

たとえば、食べるペースが遅い、箸が進まない、笑顔が少ない。

そんな些細な変化から、「今日は疲れているのかな」「何かあったのかも」といった相手の心の動きを感じ取れるのです。

しかし、この習慣がなくなってしまうと、そうした小さな確認の積み重ねが失われてしまいます。

そして、互いの変化に気づけないまま、少しずつ見えない壁が生まれてしまいます。

最悪の場合、「ただ同じ家に暮らすだけの存在」、いわば“同居人”のような関係にすり替わってしまう危険すらあるのです。

夫婦で食卓を囲むという行為には、気づかないうちに心のつながりを保つ力が宿っているのです。

コミュニケーションの質の低下

夫婦で食卓を囲む時間が減ると、会話が“業務連絡化”してしまうリスクが高まります。

食事中のリラックスした雰囲気の中で交わす言葉。

それが失われると、「子どもの迎えお願いね」といった連絡事項だけの会話になりがちです。

一方で、食事の時間を共にしていれば、何気ない会話のなかで相手の表情や声のトーンから「今日は少し疲れてるのかな」「なんだか元気がなさそうだな」といった小さな心の変化に気づけます。

そうした“気づき”の機会が減ってしまうと、相手の気持ちや考えが見えづらくなります。

その結果、心のすれ違いが起こりやすくなってしまうのです。

夫婦での食事は「回数」より「質」重視!

夫婦で一緒に食事をする回数が減ってしまっても、過度に悲観する必要はありません。

本当に大切なのは、「回数」ではなく「質」です。

たとえ毎日食卓を共にできなくても、意識的に“質の高い時間”をつくる。

そうすることで、夫婦の関係はしっかりと深めていけます。

意識して「特別な食事時間」を設ける

毎日が難しいなら、週に1〜2回だけでもOK。

その時間は、ただ食べるだけでなく、“会話を楽しむこと”を目的にした食卓にしてみましょう。

子どもや仕事の話だけでなく、「最近ハマってるものある?」「昔よく行ったあのお店、また行きたいね」など、ふたりだけの話題にゆっくり向き合う時間を持つことが、絆を育てるカギになります。

食事を「ミニ・セレモニー化」する

「いただきます」「ごちそうさま」をしっかり声に出して言う。

食後に「今日あったうれしかったこと」を2〜3分だけ話す。

そんな小さな“習慣”を取り入れることで、食事がただのルーティンではなく、「二人だけの特別な時間」へと変わっていきます。

日々の暮らしの中に、小さくても温かい儀式があることは、心の安定にもつながります。

「質の高いメニュー選び」を楽しむ

忙しい日には、外食やデリバリーも立派な選択肢です。

大切なのは、「何を食べるか」を一緒に決めるというプロセスを楽しむこと。

たとえば、ちょっと贅沢な食材を選んでみる。

「今日はイタリアンの日にしよう!」とテーマを決めて一緒に料理する。

そんなひと工夫が、食事そのものを“二人のイベント”に変えてくれます。

今日から実践!夫婦仲を劇的に良くする4つの食事法

「夫婦関係を良くしたい」と思ったときは、大きなサプライズや特別なイベントを考えるもの。

ですが、本当に効果的なのは、日常の中にある“ちょっとした工夫”の積み重ねです。

なかでも、「食事の時間を見直すこと」は、すぐに始められる実践的な方法のひとつ。

そこで本章では、今日から無理なく取り入れられる「夫婦仲を劇的に良くする4つの食事のコツ」をご紹介します。

ふたりの時間をもっと心地よく、もっと深く。

そんなきっかけになるヒントを、ぜひ見つけてみてください。

①「スマホ断ち」で、相手に集中する

夫婦仲を良くする食事法の中で、もっとも手軽でありながら、もっとも効果が高い方法。

それが、「スマホ断ち」です。

食事中は、スマートフォンをテーブルの上から遠ざけてみましょう。

そして、画面ではなく、目の前にいるパートナーに100%意識を向けること。

たったそれだけで、「今、この時間をあなたと過ごすことを大切に思っている」というメッセージが、言葉にしなくても自然と伝わります。

相手の目を見て話す。

食べるペースを合わせる。

ちょっとした一言にしっかり耳を傾ける。

そんな“スマホのない食卓”は、ただの食事を「ふたりだけの特別な時間」へと変えてくれます。

ほんの数十分のスマホ断ち。

でもその時間が、夫婦の心をぐっと近づける、確かな一歩になるのです。

②「週末ブランチ」で特別な時間を作る

平日の夜は、仕事や家事で慌ただしく、ゆっくりと食卓を囲む余裕がない。

きっと、そんなご夫婦も多いのではないでしょうか。

そんなときにおすすめなのが、「週末のブランチ」を特別な時間にするという工夫です。

少し遅めの朝食や早めの昼食を兼ねたブランチは、時間に追われることなく、リラックスした雰囲気のなかで会話を楽しむのにぴったりの時間帯です。

ポイントは、「量より質」。

お気に入りのカフェのメニューを再現してみたり、少し手の込んだ料理に挑戦してみる。

そんなふたりで食卓をつくる楽しさが、自然と会話を生み出します。

こうして週末のブランチを、「ふたりだけのちょっとしたイベント」としていく。

そうすることで、日常の中に小さな特別感が生まれ、夫婦の絆をより一層深められます。

③「一緒に料理」で共同体験をつくる

料理は、夫婦の絆を深める最高のコミュニケーションツール。

少し時間に余裕があるときには、ふたりで一緒にキッチンに立ってみるのがおすすめです。

「今日は何を作ろうか?」と相談しながら献立を決め、一緒にスーパーで食材を選び、キッチンで並んで野菜を切ったり、フライパンを手にする。

そんな時間は、ただの家事ではなく、ふたりで取り組む“楽しい共同作業”になります。

この「共創体験」の魅力は、料理が完成するまでの工程が、ふたりの思い出になること。

そして、出来上がった料理を一緒に囲む時間は、いつもの何倍も温かく、特別なものに感じられるはずです。

こうした小さな“つくる時間”の積み重ねが、自然と心の距離を縮めてくれます。

気負わず、でも丁寧に。

料理を通して育まれる絆は、思っている以上に深く、長く残るものです。

④「魔法の質問」で会話を深める

「今日どうだった?」という何気ない問いかけも、悪くはありません。

でも、ときにはうまく話が広がらず、「うーん、別に…」で終わってしまうこともありますよね。

そんなときにぜひ試してみてほしいのが、心が自然とほぐれる「魔法の質問」です。

- 「今日、一番笑ったことって何かあった?」

- 「仕事で『よし!』って思えた瞬間、あった?」

- 「最近、心に残ったニュースってあった?」

- 「もし明日がお休みだったら、何したい?」

こうした具体的な質問は、相手にとってとても答えやすいもの。

しかも、それだけでなく、その人の感情や考え方を自然と引き出すきっかけになります。

このような会話に少しだけ工夫を加えるだけで、食卓での時間がぐっとあたたかくなるのです。

会話のマンネリを防ぎたいときや、最近あまり話せていないなと感じている。

そういうときこそ、この“魔法の質問”をそっと投げかけてみてください。

お互いのことを、また少しだけ深く知れるはずです。

まとめ:夫婦での食事を楽しもう

食事を共にするということ。

それは、ただお腹を満たすための行為ではありません。

実はそれこそが、人類の進化のなかで培われてきた、「絆を深めるための本能的なプログラム」なのです。

心理学の視点から見ても、食卓の時間は人と人との関係性を育むのに最適な“心の場”。

高価なディナーや手の込んだ料理を用意する必要はありません。

大切なのは、「この時間を、ふたりにとっての大切なひとときにしよう」という意識を持つこと。

たとえば今晩、スマートフォンを少し遠くに置いて、パートナーの目を見て「いただきます」と言ってみてください。

そのほんの小さな一歩が、ふたりの関係を少しずつ温め、やがて豊かであたたかい絆へとつながっていくはずです。

[PR]

投稿者プロフィール

-

「人の心理をもっとロジカルに分析できないか」という考えのもと、人間心理の研究と診断開発に一貫して携わってきた専門家。

心理学者・多湖輝氏が主催された「多湖輝研究所」に所属した経験を活かし、診断テスト開発者として30年以上にわたり、多くの企業向けに様々な診断コンテンツを開発。

特に以下の分野で実績を保有しています。

・男女の心理分析: 大手結婚情報誌向け「結婚相性診断テスト」

・性格・学習分析: 大手メーカー向け「教育診断テスト」

最新の投稿

夫婦のヒント2025年11月18日「性格の不一致」とは?心理学で分析する原因と別れの判断基準

夫婦のヒント2025年11月18日「性格の不一致」とは?心理学で分析する原因と別れの判断基準 恋愛のヒント2025年11月14日「モテオーラ」がある男とない男!その決定的な違い5選

恋愛のヒント2025年11月14日「モテオーラ」がある男とない男!その決定的な違い5選 お金のヒント2025年11月3日お金の使い方で変わる!パートナーとの関係を改善する心理学

お金のヒント2025年11月3日お金の使い方で変わる!パートナーとの関係を改善する心理学 夫婦のヒント2025年10月24日夫のイライラする行動ランキング!妻が“ムカつく”理由と神対処法

夫婦のヒント2025年10月24日夫のイライラする行動ランキング!妻が“ムカつく”理由と神対処法